【こどもの日】 ~啐啄同時~

法話を音声でお聞きになりたい方は、「再生」ボタンを押下して下さい。

◆はじめに

こどもの日は、子供の健やかな成長を願う日です。 新年度が始まって早や1か月、そろそろ新しい習い事や部活動を始められるお子さんも多いかと思います。 先日、友人のお子さんが演奏会に出ると言うので、聴きに行きました。 そのお子さんは、これまで体育系の部活に所属していたのですが、吹奏楽部に入りたいと言ったそうです。 親御さんは意外だったそうですが、これまで自分で何かをしたいといったことのない我が子が言い出したことなので応援することにしました。

◆啐啄同時

啐啄同時という禅の言葉があります。 ひな鳥が卵からかえるときの様子を表しています。ひな鳥が卵から出るには内側からくちばしでついて殻を割る必要があります。 これをはし打ちと言いますが、数時間から数日をかけてコツコツと割っていきます。 それに気づいた親鳥は、ひなが卵から出やすいように手助けをします。 ひなは内側から卵をつつき、それに合わせて親鳥は外側から殻をつつきます。 ひなの様子を啐、親の様子を啄と言い、タイミングを合わせなくてはいけません。 先日の演奏会で見た友人のお子さんは、とても良い笑顔でステージ上に輝いていました。

◆おわりに

お子さんに限らず、新入社員や地域のサークル活動でも、新しく入ってきた方に対して経験者は親切丁寧に教えようとします。 しかし、時には待つことも必要です。静かに見守って、相手がこうしたいというタイミングで手を差し伸べることが本当の手助けなのです。 観音様の観とはそのようなこころのことをいいます。

【地蔵院通信】令和8年お正月 第59号

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 檀信徒の皆様方には、旧年中の御法愛を厚くお礼申し上げます。 本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

合掌

昨年の夏からお盆のお参りをお寺参りに変更しましたところ、皆さまにはお盆の間、お寺に大勢のお参りをいただきまして本当にありがとうございました。 そして、多くの方から優しい体言葉をかけていただきました。 禅の言葉に「冷暖自知」とあります。 物事の本質は人から聞くだけでは分からず、自ら体験して初めて本当に理解できるという意味で、 水の冷たさや暖かさは、自分で触れたり飲んだりして初めて分かるという教えです。 私も自分の体の不調を通して、老いや病を感じました。生きていれば当たり前のことなのに、素直に受け入れることが出来ません。 つい若かった頃、元気な頃のことを考えてしまいます。 ヘレン・ケラーは、幼いころの病気の影響で聴覚と視覚を失いながらも、世界各地を訪れ、障がいのある方の教育、福祉の発展に尽くした人です。 その言葉に「ひとつの幸せのドアが閉じる時、もうひとつのドアが開く。しかし、よく私たちは閉じたドアばかりに目を奪われ、開いたドアに気付かない」とあります。 まさしく「冷暖自知」です。 辛いこと苦しいことは、誰もが経験することですが、その受け取り方は様々です。 その経験を人生においてどのように生かすのか、それが大事ではないでしょうか。 こころを暖かく過ごしたいものです。

合掌

1月 1~ 3日 大般若祈祷 1月 4~10日 年頭配札 3月17~23日 春彼岸 4月18日 花祭と春供養 8月12~15日 お盆供養 8月23日 総供養 9月20~26日 秋彼岸 11月15日 開山忌 12月31日 除夜の鐘

「感謝を言葉に」

倉敷市亀島 S.W

子供の頃に聞き覚えたと思う ♬村の渡しの船頭さんは、今年60のおじいさん…の童謡は昭和16年の発表とのことなので、私が生まれる前だが、 当時から60才は おじいさんと呼ばれていたらしい。 私は、すでに60才を過ぎたが元気に過ごしています。丈夫に育ててくださった亡き両親に先ず感謝。 生きるために、命あるお肉、お魚、お野菜をはじめ、多くの食材をいただいていますが、 おいしくいただくのに生産者、流通業者さんをはじめ、多くの方々の努力に感謝、感謝。 今は、人生百年時代と 言われるまで長生きできるようになりました。 私もこれからの余生を、元気に暮らしていけたらと願っています。 感謝の気持ちは声にしなければ相手に伝わらない。 心をこめて 「いただきます。ごちそうさまでした」

墓じまいが増えたことにより、本堂に納骨堂を準備いたしました。 一時預かりにも対応しております。ご希望の方はどうぞお問い合わせください。 納骨壇とは、皆さんでお使いいただける納骨堂で一霊ごとに個別に安置することができます。 お墓が未定の方は、どうぞお問い合わせください。

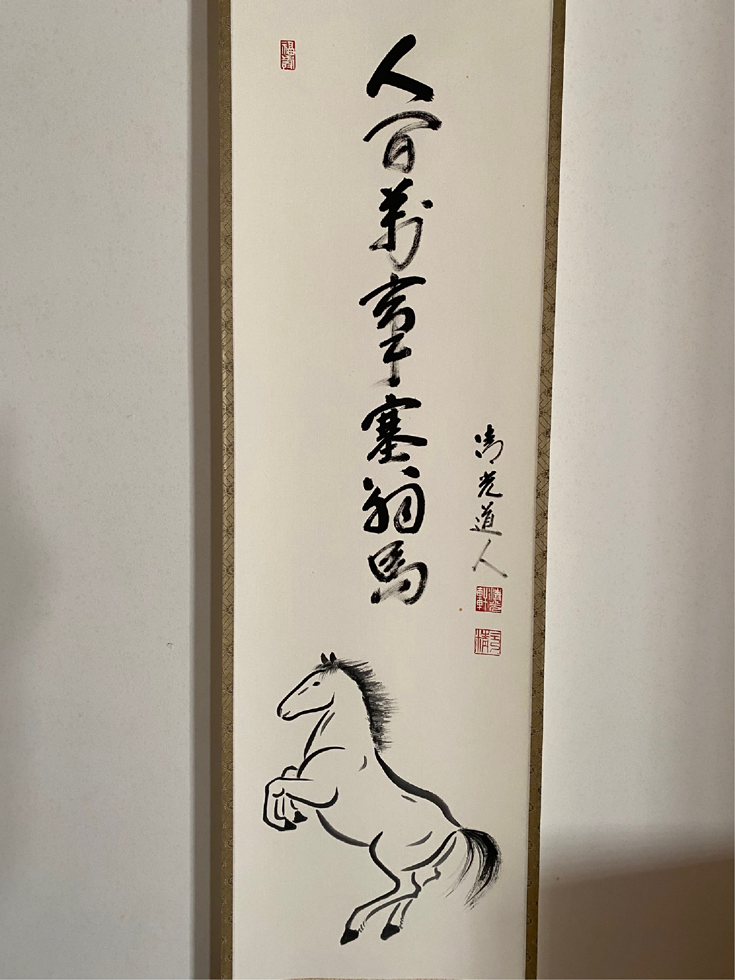

令和八年 午年 人間万事 塞翁馬 南禅僧堂 日下元精老大師

今年の干支は「午」です。十二支の 7番目で馬が当てられています。 右の掛け軸、「画」は跳ね馬です。跳ね馬は、力強く前へ進む姿から、厄除け、成功、進展の意味が込められています。 特に左向きの跳ね馬は、勢いが強く、願いが早く叶うとされています。 「語」は「人間万事塞翁が馬」(にんげん ばんじ さいおうがうま)という中国の故事によることわざです。 人生における幸不幸は予測できないものであり、何が吉と出るか凶と出るかは、その時々では判断できないという意味です。 今年も塞翁のように落ち着いて物事に対処したいものです。

そこにもここにも あなたもわたしも 見るのも聞くのも みんなほとけさま

皆様のご投稿をお待ちしています ◆投稿は原稿用紙一枚(400字)程度にまとめて下さい ◆俳句・短歌・川柳・詩などは官製葉書にお書き下さい ※住所、氏名を必ずお書き下さい 尚、投稿はお返しいたしません 地蔵院内『お地蔵さん』編集係までお送り下さい >>こちらからも投稿できます

一周忌 令和七年度亡 三回忌 令和六年度亡 七回忌 令和二年度亡 十三回忌 平成二十六年度亡 十七回忌 平成二十二年度亡 二三回忌 平成十六年度亡 二七回忌 平成十二年度亡 三三回忌 平成六年度亡 三七回忌 平成二年度亡 五十回忌 昭和五十二年度亡 ※ご命日をご確認ください